为主动适应新时代对应用型人才培养的新要求,深化教育教学改革,切实提升实践育人质量,财税学院基于校地协同驱动的“强实践、重应用”改革理念,系统性地开启了“财政学”“税收学”“劳动与社会保障”三个专业的专业实践(1)课程创新与改革。

一、改革背景与目标:回应时代需求,重构实践体系

为满足学生系统化、高质量实践的需求,财税学院直面挑战,对专业实践(1)进行系统性重构。本次改革以学生发展为中心,以社会需求为导向,通过有组织、成体系的实践教学,构建“知行并举、生态集成、校地协同”的公共应用型人才培养机制,将实践教学从“放养式”向“精准化、精细化”转变。其目标不仅是完成实践教学环节,更是要打通理论教学与专业实践的“最后一公里”,让学生在真实的职业场景中验证知识、锻炼技能、塑造职业品格,全面提升学生就业竞争力和未来发展潜力。

二、改革创新举措:多维发力,构建实践新范式

1.模式创新:集中与分散实习并行

财税学院创新专业实践(1)实习模式,采用“集中组织+分散落实”的双轨并行机制。既保留分散实习的灵活性,满足学生个性化需求,又首次大规模、全方位组织财政学、税收学、劳动与社会保障学三个专业的学生开展集中实习。经广泛动员,学生踊跃报名,学院统筹协调,最终共有97名(占年级比例近三分之一)学生前往各级财政、税务、人力资源和社会保障等政府部门及国有企业进行为期一个月的沉浸式实践。这种模式使学生能够在真实的工作环境中提升实践能力,增强对专业知识的理解和应用。

2.资源整合:统一推荐优质岗位

学院将“走出去”与“请进来”相结合,与地方多家政府部门及优质企业建立了紧密的合作关系。通过前期多次走访、磋商,学院精准为学生开拓并推荐了一批专业对口、内容丰富的高质量实习岗位。同时,学院精心组织“送生到岗”活动,学院领导亲自带队,护送学生赴实习单位,这一充满人文关怀的举措,不仅体现了学院对实践教学的高度重视,更在与实习单位的面对面交流中深化了合作关系,为学生实习工作的顺利开展奠定了坚实基础。

3.制度先行:强化行为规范指引

为保障集中实习的规范性与实效性,财税学院特别制定了《大学生专业实践(1)集中实习行为规范告知书》。告知书从保密纪律、工作规章、着装要求、行为准则到安全意识等多个维度,为学生提供了清晰、具体的行为指引,引导学生有章可循地实践,顺利完成从“学生”到“准职业人”的角色转变。

4.机制保障:建立“双导师制”

为确保实践教学实效,财税学院实施校内外双导师制,校内导师提供理论支撑与学术指导,帮助学生巩固和深化专业知识;实习单位指导教师给予业务指导与职业引领,帮助学生快速融合岗位,提升学生的实践能力和职业素养。通过双导师的协同联动,形成了校地协同的教学合力,为学生提供了从理论到实践、从学习到就业的全方位支持。

三、改革显著成效:成果丰硕,育人实效彰显

1.实习基地提质增量

财税学院大力拓展校外实习基地建设,近五年开拓实习基地35个,其中2025年新增实习基地8个。这些实习基地覆盖了财政、税收、社保领域的政府部门与相关企事业单位,形成了一个多元、稳定、高水平的实践教学平台网络,为人才培养提供了坚实支撑。

2.育人质量获社会认可

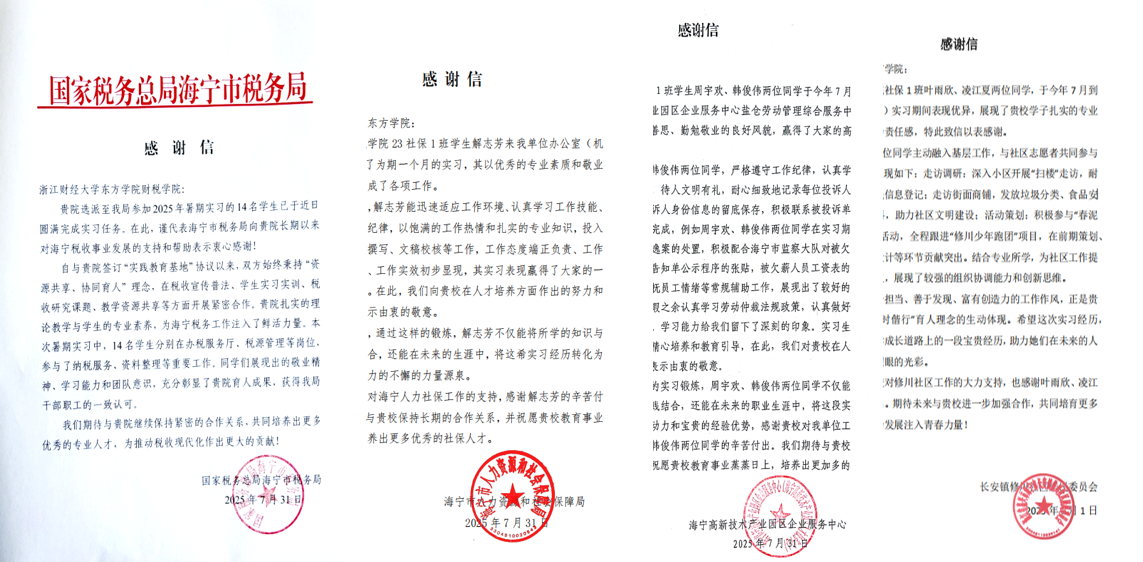

改革成效最直接的体现来自于社会各界的反馈,近期,财税学院陆续收到了海宁市税务局、杭州市钱塘区税务局、海宁市人社局、海宁高新技术产业园区企业服务中心以及长安镇修川社区居民委员会等多家单位的感谢信。信中各单位充分肯定了财税学院专业实践(1)集中实习的安排以及在创新人才培养、服务地方发展等方面的努力与贡献,肯定了多名学生在实习期间的表现。

3.展示成果树实践标杆

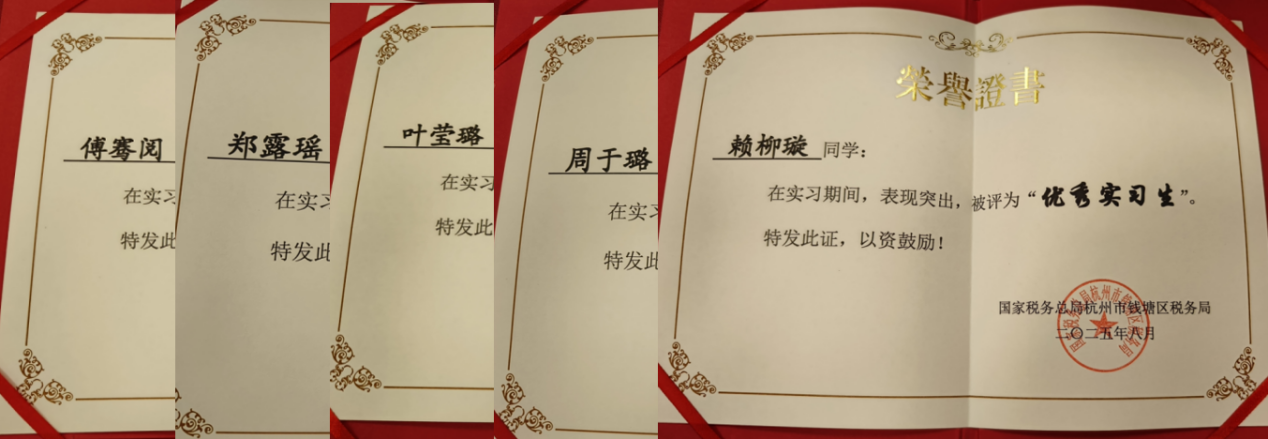

为总结展示改革成果,财税学院成功举办第二届“十佳优秀暑期实习生”评选暨实践成果分享会,分享会特别邀请实务部门的专家担任评委,实现了“校地协同、闭环评价”的实践育人新模式。参赛学生们通过PPT演讲和现场答辩,生动翔实地展示了在岗位上的工作内容、专业收获与心路历程。这一活动的举办不仅为学生提供了一个展示自我、交流学习的平台,更为低年级学生树立起一批可学、可鉴、可追的实践标杆,极大地激发了全体学生参与实践、提升自我的内生动力。

四、未来展望:继往开来,谱写实践教学新篇章

立足当前专业实践(1)教学改革取得的成效与经验,下一步,财税学院将持续深化“校地协同、实践育人”的理念,推动实践教学体系向更高层次、更宽领域发展:一是持续深化合作内涵,推动实习基地从岗位提供向“课程共建、课题共研、成果共享”的深度合作模式转变,进一步提升实践教学的针对性与前瞻性;二是积极拓展数字化实践领域,结合智慧税务、数字财政等发展趋势,与合作单位共同开发虚拟仿真实验项目,增强学生在数字经济时代的专业胜任力;三是强化实践教学品牌建设,打造财税学院人才培养的特色名片,扩大示范辐射效应。